Lanciare un prodotto di successo in Italia non è una scommessa, ma il risultato di un processo metodico di riduzione del rischio.

- La validazione preliminare a basso costo è il primo passo per trasformare un’intuizione in un’opportunità di mercato concreta.

- Il Minimum Viable Product (MVP) non serve a risparmiare, ma a massimizzare l’apprendimento sul campo con il minimo investimento.

- L’unico vero obiettivo è raggiungere il Product-Market Fit, il punto in cui il tuo prodotto non solo è desiderato, ma diventa indispensabile.

Raccomandazione: Applica questa roadmap per trasformare le tue ipotesi in certezze di mercato, un passo validato alla volta, sfruttando le specificità dell’ecosistema italiano.

Ogni imprenditore, startupper o product manager conosce quella sensazione: un’intuizione brillante, l’idea per un prodotto che potrebbe cambiare le regole del gioco. Eppure, la distanza tra un’idea e un prodotto amato dal mercato è un abisso in cui si perdono innumerevoli progetti. In Italia, un tessuto imprenditoriale fatto di creatività e piccole-medie imprese, questa sfida è ancora più sentita. Troppo spesso, il percorso si arena di fronte ai consigli tradizionali: redigere business plan enciclopedici, lanciarsi in estenuanti raccolte fondi o, peggio, chiudersi in ufficio per mesi a costruire il “prodotto perfetto” che nessuno ha mai chiesto.

La verità è che questi approcci non solo sono obsoleti, ma anche pericolosi. Aumentano il rischio invece di ridurlo. E se la chiave non fosse avere l’idea del secolo, ma padroneggiare un processo per testare, validare e iterare rapidamente qualsiasi idea? Questo è l’approccio che distingue le aziende innovative che prosperano da quelle che svaniscono. Non si tratta di magia, ma di metodo. È una mentalità focalizzata non sulla costruzione, ma sull’apprendimento; non sull’innamorarsi della propria soluzione, ma sull’ossessione per il problema del cliente.

Questo articolo non è l’ennesima lista di buoni propositi. È una roadmap strategica, un processo sequenziale pensato per il contesto italiano, che ti guiderà passo dopo passo. Imparerai a distinguere un’intuizione da un’opportunità, a costruire solo ciò che è strettamente necessario per imparare, a dialogare con il mercato per trovare la giusta direzione e, infine, a riconoscere i segnali inequivocabili che ti dicono che hai fatto centro. È il momento di smettere di sperare e iniziare a costruire con metodo.

Per navigare con chiarezza attraverso le fasi cruciali di questo percorso, abbiamo strutturato l’articolo come una vera e propria mappa strategica. Il sommario seguente ti guiderà attraverso ogni tappa, dall’analisi iniziale dell’opportunità di mercato fino all’implementazione di tecnologie avanzate, assicurandoti di avere sempre una visione chiara del prossimo passo.

Sommario: La roadmap completa dall’ideazione al product-market fit

- La tua idea vale zero (se nessuno la vuole): come capire se la tua intuizione è una vera opportunità di mercato prima di investirci un euro

- Migliorare o rivoluzionare? La differenza tra innovazione incrementale e radicale (e perché ti servono entrambe)

- La tecnologia spinge o il mercato tira? I due motori dell’innovazione e quale dei due è più sicuro per la tua azienda

- Le idee migliori per i tuoi prodotti non sono nel tuo ufficio: la guida all’open innovation per trovare l’ispirazione fuori dall’azienda

- Il tuo primo prodotto deve essere “brutto”: il potere dell’MVP per testare la tua idea senza sprecare tempo e denaro

- Il “product-market fit”: cos’è, perché è l’unica cosa che conta e i segnali inequivocabili che ti dicono che l’hai raggiunto

- La realtà aumentata non è un gioco: come sta già rivoluzionando il modo in cui compriamo, impariamo e ripariamo

- Dal divano al tuo salotto in 3 click: la roadmap per integrare la prova in AR nel tuo e-commerce

La tua idea vale zero (se nessuno la vuole): come capire se la tua intuizione è una vera opportunità di mercato prima di investirci un euro

Il cimitero delle startup è lastricato di idee brillanti che nessuno voleva. Prima di scrivere una singola riga di codice o di investire un euro in un prototipo, il tuo unico obiettivo deve essere la validazione dell’opportunità di mercato. Questo processo di “de-risking” non richiede grandi budget, ma un approccio investigativo. La domanda fondamentale non è “posso costruirlo?”, ma “dovrei costruirlo?”. La risposta si trova nei dati e nel comportamento dei tuoi potenziali clienti, non nelle tue convinzioni.

Per le PMI e le startup italiane, esistono strumenti potenti e spesso gratuiti. Invece di costose ricerche di mercato, inizia sfruttando i dati aperti: i report demografici e di consumo dell’ISTAT, le analisi settoriali delle Camere di Commercio locali e le statistiche sui trend di mercato di Confindustria. Questi strumenti offrono una fotografia macroeconomica essenziale per capire il contesto in cui la tua idea si inserisce. Il passo successivo è passare dal macro al micro, identificando le ipotesi più rischiose del tuo progetto (quelle che, se sbagliate, farebbero crollare tutto) attraverso framework come l’Assumption Mapping.

Un esempio concreto è il “Pre-mortem”: immagina che il tuo progetto sia fallito tra sei mesi e analizza a ritroso tutte le possibili cause. Questo esercizio mentale svela le debolezze nascoste del tuo piano. L’obiettivo è trasformare le “credenze” in “fatti” testabili. Ad esempio, invece di “credo che i clienti pagheranno X”, crea una semplice landing page con una call to action per un pre-ordine. Il tasso di conversione di questa pagina è un dato, non un’opinione. In un contesto in cui il 34% delle PMI italiane indica l’assenza di competenze digitali come principale ostacolo, padroneggiare queste tecniche di validazione low-cost non è solo un vantaggio, ma una necessità per la sopravvivenza.

Solo dopo aver raccolto segnali tangibili di interesse, puoi procedere. Un’idea non validata non è un asset, è una passività rischiosa.

Migliorare o rivoluzionare? La differenza tra innovazione incrementale e radicale (e perché ti servono entrambe)

Una volta validata l’opportunità di mercato, devi decidere la natura della tua innovazione. Non tutte le innovazioni sono uguali. Si dividono principalmente in due categorie: incrementale e radicale. Comprendere la differenza è strategico per definire il tuo percorso e gestire le risorse in modo efficace. L’innovazione incrementale consiste nel migliorare prodotti, servizi o processi esistenti. È un approccio a più basso rischio, focalizzato sull’efficienza, sulla riduzione dei costi o sull’aggiunta di nuove funzionalità a qualcosa che il mercato già conosce e utilizza. Pensa all’evoluzione annuale degli smartphone.

L’innovazione radicale (o dirompente), invece, crea mercati completamente nuovi o stravolge quelli esistenti con proposte di valore inedite. Pensa all’introduzione del primo iPhone o all’avvento di servizi come Netflix. È un approccio ad alto rischio ma con un potenziale di rendimento esponenzialmente più alto. Un’azienda matura ha bisogno di entrambe: l’innovazione incrementale finanzia il presente e ottimizza l’esistente, mentre quella radicale costruisce il futuro. Per una startup, la scelta dipende dalla visione e dalle risorse, ma spesso si inizia con un’innovazione radicale su una nicchia per poi espandersi con miglioramenti incrementali.

In Italia, questo dualismo è evidente. Con oltre 15.900 startup e PMI innovative attive, il fermento non manca. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stesso riconosce questa necessità, destinando ingenti risorse alla digitalizzazione e all’innovazione. Progetti come quelli del Consorzio EHT, che punta a un valore di produzione significativo entro il 2026, dimostrano come le PMI italiane stiano investendo strategicamente in un mix di innovazioni per competere. Non si tratta di scegliere l’una o l’altra, ma di costruire un portafoglio di innovazione bilanciato, dove i miglioramenti costanti garantiscono la sostenibilità e le scommesse radicali aprono a nuove frontiere di crescita.

Scegliere consapevolmente il tipo di impatto che vuoi generare è il secondo passo per costruire una strategia di prodotto solida e sostenibile.

La tecnologia spinge o il mercato tira? I due motori dell’innovazione e quale dei due è più sicuro per la tua azienda

L’innovazione può nascere da due forze motrici opposte: la spinta della tecnologia (Technology Push) o la trazione del mercato (Market Pull). Capire quale motore sta alimentando il tuo progetto è cruciale per la strategia e la gestione del rischio. Il Technology Push si verifica quando una nuova scoperta tecnologica o una nuova capacità tecnica cerca un’applicazione sul mercato. L’azienda sviluppa una soluzione innovativa e poi va alla ricerca di un problema che quella soluzione può risolvere. È il caso di molte invenzioni nate nei laboratori di ricerca e sviluppo, come il laser o il teflon. Questo approccio è intrinsecamente più rischioso, perché l’esistenza di una domanda di mercato non è garantita.

Il Market Pull, al contrario, parte da un bisogno esplicito o latente del mercato. I clienti lamentano un problema, esprimono un desiderio o mostrano un comportamento che indica un’esigenza non soddisfatta. L’azienda risponde a questa “trazione” sviluppando un prodotto che risolva quel problema specifico. Questo approccio è generalmente più sicuro, perché la domanda è già pre-validata. La maggior parte delle startup di successo segue un modello di Market Pull, identificando una nicchia sofferente e offrendo una soluzione mirata.

Il tessuto industriale italiano offre esempi perfetti di entrambi. Il distretto biomedicale di Mirandola è un classico caso di successo di Technology Push, nato da competenze tecniche all’avanguardia. Al contrario, il distretto calzaturiero della Riviera del Brenta ha sempre prosperato grazie a un approccio Market Pull, rispondendo con flessibilità e artigianalità alle esigenze dei grandi marchi della moda. Tuttavia, solo il 12% delle PMI italiane collabora continuativamente con università, indicando una potenziale debolezza nel capitalizzare sul Technology Push. In parallelo, i dati ISTAT mostrano che solo il 18% delle PMI ha progetti di IA contro il 61% delle grandi imprese, evidenziando un ritardo nell’adottare tecnologie “push” emergenti.

L’equilibrio tra queste due forze è la chiave. Una startup dovrebbe partire preferibilmente da un chiaro segnale di Market Pull per ridurre il rischio iniziale, per poi integrare innovazioni Technology Push per costruire un vantaggio competitivo difendibile nel tempo.

Come illustra questa immagine, trovare il giusto bilanciamento tra la risposta alle esigenze immediate del mercato e l’investimento in capacità tecnologiche future è l’essenza di una strategia di innovazione sostenibile.

Per una startup, l’approccio più sicuro è ascoltare il mercato, ma per dominare a lungo termine, è necessario anche costruire una solida base tecnologica.

Le idee migliori per i tuoi prodotti non sono nel tuo ufficio: la guida all’open innovation per trovare l’ispirazione fuori dall’azienda

L’era dell’innovazione sviluppata in totale isolamento è finita. Le idee più potenti e le soluzioni più efficaci spesso si trovano al di fuori delle mura aziendali. Questo è il principio dell’Open Innovation (Innovazione Aperta), un paradigma che invita le aziende ad attingere a fonti esterne di conoscenza, tecnologia e creatività. Per le PMI italiane, che spesso lottano con risorse R&S limitate, questo non è un’opzione, ma una necessità strategica. Significa collaborare con università, centri di ricerca, startup, fornitori e persino concorrenti per accelerare il processo di innovazione.

L’Open Innovation non significa semplicemente “comprare” idee. È un cambiamento culturale che promuove la permeabilità dei confini aziendali. Può assumere diverse forme: partecipare a “challenge” lanciate da grandi corporate, creare partnership con startup innovative, co-sviluppare tecnologie con università o acquisire licenze per brevetti esterni. Questo approccio permette di accedere a un bacino di talenti e soluzioni molto più vasto di quello interno, riducendo i costi e i tempi di sviluppo. In Italia, l’ecosistema per l’Open Innovation sta maturando rapidamente.

Come sottolinea il Presidente del Consorzio EHT in un report sul PNRR:

Le PMI sono al centro della transizione digitale e sono quindi chiamate a un adattamento rapido ed efficace. Non mi stancherò mai di ripetere che il PNRR deve consentire anche alle PMI di poter definire progetti di digitalizzazione seguendo i tempi dettati dagli obiettivi dell’Unione europea.

– Presidente Consorzio EHT, Report PNRR e PMI 2024

Questa spinta istituzionale, unita alla presenza di poli di eccellenza, crea un terreno fertile. Per orientarsi, è utile conoscere i principali attori dell’ecosistema italiano, ognuno con un focus specifico.

| Hub/Programma | Focus | Servizi principali |

|---|---|---|

| Le Village by CA | Fintech e innovazione | Accelerazione, networking, mentoring |

| Osservatorio Politecnico Milano | Ricerca e analisi | Report, formazione, consulenza |

| Enel Innovation Hub | Energia e sostenibilità | Challenge, partnership, investimenti |

| Leonardo Labs | Aerospazio e difesa | R&D congiunta, brevetti |

| Digital Innovation Hub | Digitalizzazione PMI | Assessment digitale, formazione |

Aprire le porte della propria azienda non significa perdere il controllo, ma moltiplicare le possibilità di successo in un mondo sempre più interconnesso.

Il tuo primo prodotto deve essere “brutto”: il potere dell’MVP per testare la tua idea senza sprecare tempo e denaro

L’approccio tradizionale allo sviluppo prodotto prevedeva lunghi cicli di progettazione e sviluppo segreti, per poi lanciare una versione “perfetta” sul mercato. Questo modello è fallimentare. Il rischio di aver costruito qualcosa che nessuno vuole è troppo alto. La risposta è il Minimum Viable Product (MVP), o Prodotto Minimo Funzionante. Attenzione: “minimo” non significa di bassa qualità, e “prodotto” non significa necessariamente un software completo. L’MVP è la versione di un nuovo prodotto che permette al team di raccogliere il massimo ammontare di apprendimento validato sui clienti con il minimo sforzo.

L’obiettivo di un MVP non è vendere, ma imparare. È uno strumento scientifico per testare le tue ipotesi più rischiose nel mondo reale. In un paese dove il 65% delle PMI investe intensamente nel digitale, l’MVP è la bussola per assicurarsi che questi investimenti generino valore reale e non si disperdano in progetti senza futuro. Un MVP può assumere forme molto diverse, spesso non richiedendo neanche lo sviluppo di un vero prodotto.

Immagina di voler lanciare un servizio di consulenza personalizzata. Invece di costruire una piattaforma complessa, potresti offrire il servizio manualmente a un piccolo gruppo di clienti (Concierge MVP) per validare il modello di business e affinare l’offerta. Oppure, per misurare l’interesse per un prodotto fisico, potresti creare una landing page con belle immagini e un pulsante “pre-ordina” (Fake Door MVP). Ogni “clic” è un voto di fiducia da parte del mercato. L’importante è definire in anticipo quale metrica determinerà il successo o il fallimento del test.

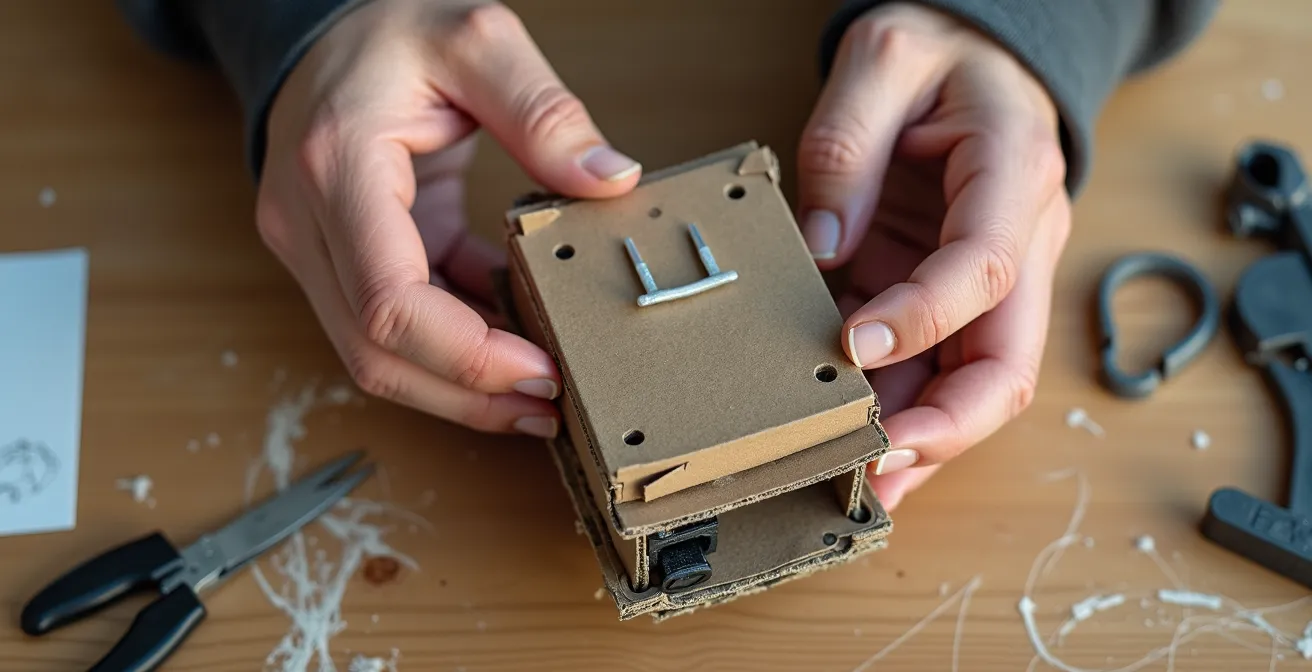

Come mostra questa immagine, il processo è iterativo. Si parte da un prototipo grezzo, si raccolgono feedback e si migliora passo dopo passo, guidati dai dati e non dalle opinioni interne. Questo ciclo di “costruisci-misura-impara” è il cuore pulsante dello sviluppo prodotto moderno.

Piano d’azione: audit del tuo Minimum Viable Product (MVP)

- Ipotesi da testare: Definisci chiaramente l’ipotesi più rischiosa (es. “i clienti sono disposti a pagare per questa funzione?”).

- Tecnica MVP: Scegli la tecnica più adatta e a più basso costo (es. Fake Door, Concierge, prototipo fisico).

- Metrica di successo: Stabilisci una metrica quantitativa per validare l’ipotesi (es. “tasso di conversione del 5% sulla landing page”).

- Segmento di clienti: Identifica il target specifico a cui sottoporre il test (early adopters, clienti di una certa area geografica).

- Ciclo di apprendimento: Pianifica come raccoglierai i feedback (sondaggi, interviste) e come li userai per la prossima iterazione.

Abbracciare l’idea di lanciare un prodotto “brutto” ma intelligente è il modo più rapido ed economico per trovare la strada verso un prodotto che il mercato amerà davvero.

Il “product-market fit”: cos’è, perché è l’unica cosa che conta e i segnali inequivocabili che ti dicono che l’hai raggiunto

Tutte le fasi precedenti – validazione, scelta del tipo di innovazione, costruzione dell’MVP – convergono verso un unico, sacro Graal per ogni startup e nuovo prodotto: il Product-Market Fit (PMF). Coniato dall’imprenditore Marc Andreessen, il PMF descrive quel momento magico in cui hai costruito il prodotto giusto per il mercato giusto. È il punto in cui il tuo prodotto non solo risolve un problema, ma lo fa in un modo che i clienti amano, al punto da non poterne più fare a meno. Prima del PMF, la tua priorità è la sopravvivenza e la ricerca. Dopo il PMF, la tua priorità diventa la crescita e l’ottimizzazione.

Raggiungere il Product-Market Fit è l’unica cosa che conta per un nuovo business. Senza di esso, anche il team migliore e i finanziamenti più cospicui sono inutili. Ma come si capisce di averlo raggiunto? Non è un singolo evento, ma una confluenza di segnali, sia qualitativi che quantitativi. Il segnale più forte è la trazione organica: i clienti arrivano da soli, tramite passaparola, senza che tu debba spendere una fortuna in marketing. Il tuo prodotto “si vende da solo” perché risponde a un bisogno così forte che le persone ne parlano spontaneamente.

Altri segnali includono un basso tasso di abbandono (churn rate), un ciclo di vendita che si accorcia e clienti che, se intervistati, si dichiarerebbero “molto delusi” se il tuo prodotto non esistesse più. L’ascesa di interi settori può essere un macro-indicatore di un forte market fit: ad esempio, in Italia, il mercato dell’Intelligenza Artificiale è cresciuto del 52% raggiungendo 760 milioni di euro nel 2023, un chiaro segnale che le soluzioni basate su IA stanno trovando un fortissimo riscontro nel mercato. Nel contesto italiano, i segnali di PMF possono essere molto specifici:

- Copertura spontanea da testate di settore: Il tuo prodotto viene menzionato da fonti autorevoli come Il Sole 24 Ore o Gambero Rosso senza che tu abbia fatto “media relations”.

- Inviti a fiere chiave: Vieni invitato a presentare il tuo prodotto al Salone del Mobile, a Vinitaly o allo SMAU, riconoscendoti come un attore rilevante.

- Adozione da community locali: Influencer di nicchia o gruppi di appassionati iniziano a parlare del tuo prodotto in modo organico.

- Tasso di riacquisto elevato: Oltre il 40% dei tuoi clienti acquista di nuovo senza essere sollecitato da campagne di marketing attive.

- Richieste da distributori: Distributori regionali consolidati ti contattano per inserire il tuo prodotto nel loro portafoglio.

Prima di aver raggiunto questo stadio, ogni euro speso per scalare è un euro sprecato. La ricerca del PMF non è una fase, è la missione principale.

La realtà aumentata non è un gioco: come sta già rivoluzionando il modo in cui compriamo, impariamo e ripariamo

Una volta compreso il processo di sviluppo prodotto, è utile analizzare come una tecnologia radicale specifica stia creando nuove opportunità di mercato. La Realtà Aumentata (AR) è un esempio perfetto di Technology Push che ha finalmente trovato il suo Market Pull. L’AR non è più una curiosità per gamer, ma uno strumento di business potente che sovrappone informazioni digitali al mondo reale, rivoluzionando settori chiave del Made in Italy. Le proiezioni di mercato sono eloquenti e indicano una crescita esponenziale, segnale che la tecnologia è matura e la domanda sta esplodendo.

L’impatto dell’AR è trasversale. Nel retail e nell’arredamento, permette il “virtual try-on”: i clienti possono provare un abito o visualizzare un divano nel proprio salotto tramite lo smartphone, riducendo l’incertezza e, di conseguenza, i tassi di reso. Nel settore manifatturiero e della meccatronica, l’AR si trasforma in uno strumento di produttività: un tecnico sul campo può indossare smart glasses che proiettano schemi e istruzioni direttamente sulla macchina da riparare, ricevendo assistenza in tempo reale da un esperto in remoto. Questo riduce drasticamente i tempi di fermo macchina e i costi di trasferta.

Nel turismo culturale, l’AR fa rivivere siti archeologici, permettendo ai visitatori di vedere ricostruzioni 3D di templi e ville antiche. Nella formazione, accelera l’apprendimento rendendolo più interattivo e memorabile. I benefici non sono teorici, ma misurati e concreti, come dimostrano le applicazioni in alcuni dei settori più rappresentativi dell’economia italiana.

| Settore | Applicazione AR | Benefici misurati |

|---|---|---|

| Meccanica/Meccatronica | Assistenza remota manutenzione | -40% tempi intervento |

| Agroalimentare | Formazione personale | +60% retention apprendimento |

| Turismo culturale | Ricostruzione siti archeologici | +35% engagement visitatori |

| Moda/Artigianato | Personalizzazione prodotti | +25% conversione vendite |

| Arredamento | Virtual try-on mobili | -30% resi prodotto |

Ignorare tecnologie come la Realtà Aumentata oggi significa rischiare di diventare irrilevanti domani. Capire come integrarle nel proprio modello di business è una sfida che ogni azienda innovativa deve affrontare.

Da ricordare

- Validare prima di costruire: Il rischio più grande non è tecnico, ma di mercato. Usa tecniche low-cost per confermare che esiste un problema reale prima di investire.

- L’MVP è uno strumento di apprendimento: Il suo scopo non è lanciare un prodotto economico, ma testare le tue ipotesi più critiche nel mondo reale e raccogliere dati.

- L’ossessione per il Product-Market Fit: Ogni azione, decisione e investimento prima di raggiungere il PMF deve essere finalizzata a trovarlo. Dopo, tutto deve essere finalizzato a scalarlo.

Dal divano al tuo salotto in 3 click: la roadmap per integrare la prova in AR nel tuo e-commerce

Passare dalla teoria alla pratica è il passo più difficile. Vediamo quindi una roadmap concreta per una PMI italiana del settore arredamento che voglia integrare una funzionalità di “virtual try-on” basata sulla Realtà Aumentata nel proprio e-commerce. L’obiettivo è permettere ai clienti di visualizzare un mobile direttamente nel loro spazio domestico, usando solo lo smartphone. Questo non solo migliora l’esperienza d’acquisto, ma, come abbiamo visto, riduce drasticamente i costosi resi.

Il successo di startup italiane come Aryel dimostra che non è più necessario essere una multinazionale per implementare l’AR. Fondata a Milano nel 2020, Aryel ha creato una piattaforma “fai-da-te” per campagne di marketing in AR che ha attratto migliaia di utenti, dimostrando che esistono soluzioni accessibili anche per le PMI. Il percorso di integrazione, sebbene tecnico, può essere suddiviso in fasi logiche e gestibili:

- Creazione dei modelli 3D: È il primo passo e il più cruciale. I tuoi prodotti di punta devono essere trasformati in modelli 3D realistici. Questo può essere fatto tramite software di modellazione o, in modo più economico, con la fotogrammetria, una tecnica che crea un modello 3D da una serie di fotografie del prodotto.

- Integrazione con la piattaforma e-commerce: La maggior parte delle piattaforme moderne, come Shopify o Magento, offre integrazioni native o plugin per la visualizzazione di modelli 3D e l’AR (es. Shopify AR).

- Implementazione degli SDK di AR: Per garantire la compatibilità con la maggior parte degli smartphone, è necessario implementare gli SDK (Software Development Kit) ufficiali: ARKit di Apple per i dispositivi iOS e ARCore di Google per quelli Android.

- Test e ottimizzazione dell’esperienza utente (UX): Prima del lancio, testa la funzionalità con un focus group di clienti reali. L’esperienza deve essere fluida, intuitiva e veloce. Un’interfaccia complessa annullerà tutti i benefici.

- Lancio strategico: Promuovi la nuova funzionalità non solo online, ma anche nei punti vendita fisici e durante le fiere di settore (come il Salone del Mobile) tramite QR code che attivano immediatamente l’esperienza AR.

Questo approccio graduale permette di testare l’impatto della funzionalità su un numero limitato di prodotti prima di estenderla a tutto il catalogo, applicando ancora una volta la filosofia MVP allo sviluppo di una singola, potente feature.

Ora hai la mappa: il prossimo passo è iniziare a percorrere la prima tappa. Comincia oggi stesso a validare la tua idea più critica e trasforma l’incertezza in un vantaggio competitivo.

Domande frequenti sullo sviluppo di nuovi prodotti

Quali fonti dati gratuite posso usare per la validazione in Italia?

Puoi utilizzare i dati demografici e di consumo dell’ISTAT, le analisi settoriali fornite dalle Camere di Commercio locali e i report sui trend di mercato pubblicati da associazioni di categoria come Confindustria e Confcommercio. Questi strumenti offrono una solida base per una prima analisi di mercato a costo zero.

Come testare l’interesse senza sviluppare il prodotto?

Esistono diverse tecniche “low-cost”. Puoi creare una “landing page di test” per un prodotto non ancora esistente usando strumenti come Carrd per misurare l’interesse tramite pre-ordini o iscrizioni. Altre opzioni includono il lancio di sondaggi geolocalizzati sui social media o l’organizzazione di piccoli focus group con potenziali clienti per raccogliere feedback diretti.

Quali metriche indicano una vera opportunità di mercato?

Le metriche chiave da monitorare in fase di validazione includono un tasso di conversione sulla landing page di test superiore al 5%, una chiara “willingness to pay” (disponibilità a pagare) verificata tramite pre-ordini effettivi, e un tasso di engagement (interazioni) sui contenuti social relativi al prodotto superiore al 3%. Questi sono segnali quantitativi che indicano un interesse concreto.